菅原道真と飛梅伝説

今年の【立秋】は8月7日でした。

陰暦8月の「葉月」とは、「葉が散り始める月」が由来です。

ほとんど雨が降らなかった7月に比して、恵みの雨で渇水が解消した8月。

涼しく感じられる日も何日かあってほっとしたのもつかの間、また「危険な暑さ」に見舞われ…秋はまだまだ遠いということですね。

この炎天下の中、お仕事をされている皆様のご健康をお祈り申し上げております。

前回、「パワースポット×御朱印①」でご紹介した根津神社にかかわり、菅原道真の「飛梅伝説」について書きましたが、今回はその続きです。

「日本三大怨霊」の一人とされる道真ですが、なぜそのように呼ばれるようになったのでしょうか?

北野天満宮は京都の「北西」にあり

北野天満宮について、公式ホームページではこのように記載があります。

北野天満宮は、天神信仰発祥の社として今から千年あまり前の村上天皇天暦元年(947)、御神託(神様のお告げ)により平安京の天門(北西)にあたる北野の地に菅公をおまつりし創建されました。

かつて帝がおわした大極殿は、現在の京都御所より西方にあり、北野の地はその御所を中心とする京の都の守護をつかさどる四方(北東、北西、南東、南西)の北西である「天門」を護る大変重要な場所とされ、天地すべての神々「天神地祇」をおまつりした地主神社が祀られてきました。

また北野の地は、当宮創建以前より八百万の神々がまつられ、御代替わりの大嘗祭の折りには清めの儀式が行われたり、神饌調理を行う悠紀院・主基院が設けられたりするなど、様々な神事が執り行われてきた場所であったため、「祓いと浄めの聖地」と讃えられてきた場所なのです。

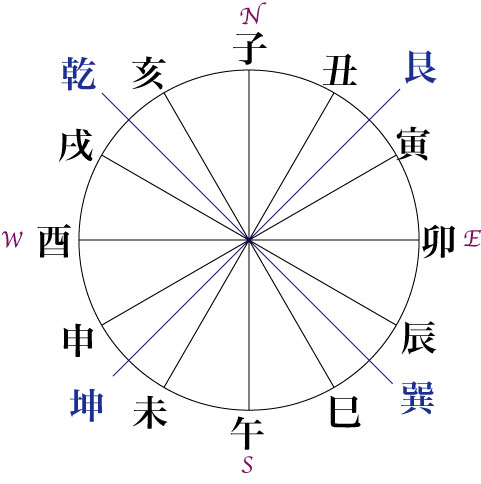

この「北西」の方角について少し解説してみたいと思います。

みなさんは「方位神」をご存じでしょうか?

「方位神」とは「方角をつかさどる神」のことで、陰陽道の九星術から生まれた考え方です。

では「九星術」とは何かというと、古代中国から伝わる占術で、人の運勢や吉凶を判断します。

具体的には、生まれた年を基に、人の運勢を9つの星(一白水星、二黒土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星)に分類し、それぞれの星の特性や相性、方位などを考慮して占うものです。

日にちや月によって方位神のとどまる方角は順次変化します。

これをもとにした「方違へ(かたたがえ)」は、高校で学ぶ古典の教科書にもたびたび出てくるので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

「方違へ」とは、陰陽道に基づいた平安時代の風習です。

外出や移動の際に、目的地の方角が凶方位にあたる場合、一度別の場所で一泊し、目的地へ向かうことで、凶方位の影響を避ける行為です。

たとえば、藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)が書いた『蜻蛉日記』には、夫が別の女のもとへ行って帰ってこなかった時に「方角が悪かったから、『方違へ』をしていたんだよ」と言い訳をする場面が出てきます。

また、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)の『更級日記』にも、父の赴任先である上総国(かずさのくに=現在の千葉県)から京へ帰る際に、一家で「方違へ」を行っています。

避ける方角は「方位神」がいるとされる方向です。

反対に、最近の風習で節分の際に「恵方」を向いて海苔巻きを食べますが、それは「歳徳神」という福徳をつかさどる方位神がいる方角なのです。

話を戻しますと、「北西」の方角は「乾(いぬい)」=(いぬ)と亥(い)の間=と称され、陰陽道では、「鬼門」とは反対の「神門」として、清浄な気を保つべき場所とされました。

京都におけるこの神聖な方角に北野天満宮は建てられ、菅原道真を祀ったのです。

その理由はのちほど詳しくご説明しますね。

私がこの地に最後に行ったのが、御朱印を見ると平成27(2015)年11月と分かります。

修学旅行の際に生徒たちと一緒に行って、3年生への合格祈願のお札を買ったり、ご利益があるようにと牛の像をなでたりしたことを思い出しました。

御朱印はこのように、旅の思い出ともなることを再認識したところです。

こうしてみると、かなりシンプルな御朱印ですね。ちなみに書置きで、日付をその場で入れていただきました。

大宰府への左遷

菅原道真が時の天皇の右腕として重用されたことで、藤原氏の恨みを買い、策略によって貶められた件については前回の記事で触れておりますが、

異例の出世を重ねられた菅公は、昌泰2年(899)右大臣の要職に任命され、左大臣藤原時平と並んで国家の政務を統括されます。ところが、突如藤原氏の策謀により、昌泰4年(901)大宰権帥 という役職を命じられ、九州に左遷されます。そして、そのわずか2年後、大宰府の配所にて悲しみの内に波乱の生涯を閉じられました。

愛する子どもたちとも引き離されたその心中は、いかばかりだったかと察するに余りありますね。

実は私、この太宰府天満宮のことを歌った、さだまさしさんの『飛梅』という歌が若い時から好きで、一生に一度行ってみたい、でも福岡は遠すぎてかなわないだろうと思っていました。

その願いがかなったのが、2015年(平成27年)3月。

卒業生を見送った後、同僚の先生方と行った「卒業旅行」でした。

実は、私が「御朱印デビュー」をしたのが、先ほどご紹介した北野天満宮に行った時の修学旅行からなので、太宰府天満宮の御朱印がないのです。

…本当に残念です。

時間もあまりなく、駆け足での参詣だったので、ぜひまたゆっくり時間をかけてお参りしたいと思っています。

この『飛梅』に出てくる、「心字池にかかる三つの赤い橋」の写真がこれです↓

歌詞の中に出てくる「梅ケ枝餅」もしっかり食べました!

太宰府天満宮を訪れた恋人同士の間に、微妙な空気が流れている。

「来年も一緒にここに来られたらいいね」と男性が言うと、女性は答えてくれなかった。

でもかつては、「あなたが遠くへ行ってしまった時には、私も一夜で追いかけていく」という言葉を、女性は口にしていたこともあった…

この言葉はもちろん、道真が大宰府に旅立った後、京都の道真邸から一夜の内に主を追って空を飛んで行った梅の木に自分を重ねて出た言葉、ということです。

この歌の最後では、2人の別れが示唆されているのですが、その言葉は前回のブログでご紹介した道真の和歌、

東風吹かばにほひをこせよ梅の花主なしとて春な忘れそ

をモチーフにしています。

この飛梅ですが、春まだ浅い3月に訪れた時にはしっかり開花していて、とても嬉しかったのを覚えています。

私が古典を好きになったのには、さだまさしさんの影響が少なからずあると思います。

とてもいい歌なので、ぜひ「飛梅」を聞いてみてください!

「日本三大怨霊」となった道真

日本三大怨霊とは、菅原道真、平将門、崇徳天皇の3人を指します。

いずれも平安時代の人物で、死後に怨霊として恐れられ、祟りをもたらすと信じられていました。

彼らの霊を鎮めるために神社が建てられ、神として祀られているのですが、道真の場合は先述の北野天満宮がそれに該当します。

ではなぜ道真が「日本三大怨霊」と称されるまでになったのかについて、ご説明しますね。

まず、道真が失意のうちに亡くなった後、京では不吉な事件が多発します。

- 延喜8年(908)から同11年(911)にかけ、日照りや疫病の流行、洪水や大雨などの災害が相次ぐ

- 道真が亡くなった延喜3年(903)の6年後、道真を陥れた藤原時平が39歳で死去

- 延長元年(923)、時平の甥にあたる保明親王が21歳で死去

- 皇太子に立てられた時平の孫・慶頼王が5歳で死去

- 延長8年(930)に宮中の清涼殿に雷が落ち、時平とともに道真を失脚に追い込んだ平希世と藤原清貫が死去

- 同じ年に醍醐天皇が崩御

これらが道真の怨霊の祟りによるものだと人々が信じたことから、霊を鎮めようとする動きが生まれます。

その結果、天暦元年(947)には皇城鎮護の神として北野の地に祀られたわけですね。

永延元年(987)には、一条天皇から道真に「北野天満宮天神」の神号が贈られ、多くの人々の信仰を集めるようになりました。

そして今、全国で「学問の神様」として祀られ、受験生の心のよりどころとなっています。

今でも祥月命日の2月25日には、無実の罪が晴れぬまま亡くなった道真の霊を慰める祭典が行われています。

「恨み」を軽視してはいけない

この話を聞いて思うことがあります。

いじめがなくならない世の中ですが、いじめた方は忘れても(あるいはいじめている意識がなくても)、いじめられた方は絶対に忘れないし許さない、ということです。

よく芸能人の方が、昔いじめられてつらい思いをしていて、それをバネにして芸能界で有名になる。

そして有名人になった途端にいじめた側がSNSなどで「友達」だと自慢し始めたり、連絡を取ってきたりするという話をしています。

これは、いじめた側が自分のしたことを認識していないことの証です。

道真は「無実の罪」で出世街道から外れ、子どもと引き裂かれ、左遷先で間もなく亡くなります。

どれだけ悔しかったかーー筆舌に尽くしがたい苦しみを味わったはずです。

道真の死後、京都で実際に起きた出来事は、偶然の産物かもしれません。

しかし、それを「道真の怨念」によるものと考えたということは、道真がどんなにつらい状況にあったかを、当時の人々が「認識していた」ということになります。

個人的な感想ですが、それを鎮めるために神社を建てて祀られても…と思います。

事が起こってからでは遅いのです。

後で謝られたとて、傷つけられた命や心は癒されません。

謝ったから仲直りできた、許された、と思っているのはいじめた側だけです。

いじめられた側は一生、その心の傷を引きずって生きていかなければならない。

そういう意味ではいじめは間違いなく、犯罪だと私は思います。

私も教員時代、いじめが起こったときには可能な限りの対応をしてきたつもりです。

でも、きっと救えはしなかった。

本人はもちろん、保護者の方の怒り・嘆きは本当にすさまじいものでした。

何時間も電話で話を聞いたり、謝り続けたりした経験もあります。

表向きは解決したように見えても、きっとあの子たちは許していないし、心の傷は癒されていないと思っています。

軽い気持ちで取った言動が、いろんな形で自分に返ってくるのだということを、肝に銘じるべきです。

もちろん、子どもたちだけでなく、大人もです。

教員の世界でさえいじめがあるのですから、世も末です。

新学期が近づいてきて、学校が始まることに不安を抱いている児童生徒がたくさんいることと思います。

教員をやっていた私がこんなことを言うと驚かれるかもしれませんが、断言します。

学校は「命を削ってまで行くところではない」と。

特に保護者の方々にもそれを認識してもらいたいのです。

大事な我が子を守ってください。

東京大学のある教授が、何年も前にネットで「学校ほど危険な所に行く必要はない」というコラムを書いて、とても共感しました。

いじめはなくならない、性犯罪で捕まる教員が後を絶たない、これだけでも学校はもう安全地帯ではありませんと。

それ以降どうでしょうか、減るどころか悪質な事件が頻発していますよね。

「家庭が一番安全な場所」であるべきなんです。

お子さんが「学校に行きたくない」と言ったら、まずはゆっくり話を聞いてあげてください。

頭ごなしに叱っても、絶対に解決しません。

自分を守ってくれないと思ったお子さんはますます心を閉ざし、親御さんのことを信用しなくなったら、それを修復する方がよっぽど時間と労力を要するのです。

長い人生の中の、ほんの10数年と、それからの何十年もの親子関係のどちらが大切か、よく考えてほしいと思います。

長くなりましたので、この件についてはまた改めて書きたいと思います。

癒庵

コメント