陰陽五行と神社の関連性

陰陽五行と神道には深い関連性があります。

もともと中国で成立した陰陽五行説は、日本に仏教とともに伝来しました。平安時代には、陰陽道として日本の文化や信仰に深く根ざし、神道とも融合していきます。

- 陰陽道と神道: 陰陽師が関わったとされる神社や祭りは数多く存在します。たとえば、鬼門(北東)を避けたり、方角を重視する思想は、陰陽五行の考え方が取り入れられています。

- 神事と五行: 神道で行われる祭事の中には、陰陽五行の思想が色濃く反映されているものがあります。たとえば、五穀豊穣を祈る祭りは、五行の「土」の要素と結びつけられます。

- 御朱印: 御朱印のデザインや言葉に、陰陽五行や関連する思想が隠されていることもあります。神社によって異なりますが、神様の名前や象徴する色、方角などが五行と結びついている場合があります。

今日は、先日訪れた神社と御朱印をご紹介します。

東京十社の一つ・根津神社

8月3日(日)の熱い太陽が照りつける午後、東京都文京区にある根津神社を訪ねました。

根津神社は東京都文京区にあり、学問の神様である菅原道真(すがわらのみちざね)を祀っていることや、近くに東京大学のキャンパスがあることから、多くの受験生が合格祈願に訪れるそうです。

4月には色とりどりのつつじが咲き誇り、「文京つつじまつり」が1カ月間に渡り開催されることでも知られている根津神社。

私が訪れた時は、「夏詣 かざぐるま祭り」をやっていて、黄色と水色の風車がくるくる回る様子を堪能できました!

8月31日までですので、ぜひこれから足を運んでみてください。

私は車で行ったのですが、根津神社専用のコインパーキングがすぐ脇にあり、とても便利でした。

が、結構高かったです…朝7~8時は無料なのですが、それ以降は15分で350円!1時間停めたら1400円になってしまいます。

なお、例大祭などの大きな行事の際には、駐車場が使用できないのでご確認の上ご利用くださいね。

根津神社の概要

- 正式名称:根津神社

- 所在地:東京都文京区根津1-28-9

- 主祭神:須佐之男命、大山咋命、誉田別命 相殿:大国主命・菅原道真公

- 創建:1900年以上の歴史(日本武尊創祀の伝承)

- 現在の社殿:宝永3年(1706年)徳川綱吉造営

- 根津神社周辺の千駄木・本駒込エリアは、文豪たちが集ったとされる茶屋など、文豪ゆかりの地として散策するのに人気があります。

- 森鷗外:実は根津神社の氏子だった鷗外。授業で扱うにはなかなか骨の折れる『舞姫』ですが、明治時代の知識人の苦悩を知ることができる名作です。その『舞姫』を執筆した旧邸が、根津神社に移築される計画もあるそうです。

日露戦争記念として奉納した砲台や、散歩の際に腰を下ろしたとされる「文豪憩いの石」があります。 - 夏目漱石:もともとは新聞記者だった漱石は、根津神社の裏門の近くに住み、『吾輩は猫である』を執筆しました。漱石はよく散歩の際に根津神社を訪れており、文京区観光協会では「夏目漱石旧居跡(猫の家)」として紹介しています。

現在は古民家をリノベーションしたおしゃれなカフェなども点在しており、ぜひゆっくりと散策してみてください。

アクセス情報

- 東京メトロ千代田線「根津駅」徒歩5分

- 東京メトロ南北線「東大前駅」徒歩10分

- 都営三田線「白山駅」徒歩10分

菅原道真と古典文学の世界

学問の神としての菅原道真

「相殿神(あいどのしん)」とは、神社の本殿で主祭神と共に祀られている神々のことです。

主祭神に縁のある神や、その神社の地域と関係の深い神などが、一緒に祀られることがあります。

菅原道真(845-903)は、高校の古典の教科書には『大鏡』の「道真の左遷」という章で出てきます。

菅原道真は、平安時代前期に活躍した学者であり、政治家・漢詩人としても活躍しました。

学者として非常に優秀だった道真は、右大臣にまで出世したものの、側近として尽くしていた宇多天皇(のち上皇になった時代)からうとまれ、政争に巻き込まれたことから、大宰府に左遷されて亡くなりました。

その死後、道真の左遷に関わった人物が次々と非業の死を遂げたことから、怨霊として恐れられました。

その威力は、平将門、崇徳天皇とともに「日本三大怨霊」なるものの1人とされているほどです。

朝廷の要人の多くが亡くなり(清涼殿落雷事件)、それを目撃した、醍醐天皇までが体調を崩して3ヵ月後に崩御。

清涼殿が落雷により炎上し、それを目撃した醍醐天皇が3カ月後に崩御。

これも道真の怨霊が原因だと考えた朝廷は、947年(天暦元年)、現在の京都市に菅原道真を「天神様」として祀る北野天満宮を建立。

学者の家系に生まれ、優秀であった道真は、天満天神として神格化され、現在は「学問の神様」として広く信仰されています。

「カンコー学生服」の「カンコー」は「菅公」すなわち道真に由来しているんです。

といっても今は学生服が減少しているので、若い人は知らないですよね…

なぜ道真は左遷されたのか?

学者の家系に生まれた道真自身も、もちろん学者であったわけですが、貴族ではないのに宇多天皇に重用されて右大臣にまで上り詰めました。

これはめったにないことで、面白くないのは藤原氏…讒言により道真が大宰府に赴任するように仕向けたわけです。

道真には子どもがたくさんいたのですが、すでに結婚していた娘やそれなりの地位に就いていた息子たちも左遷されてしまいました。

それよりも小さい子どもたちが泣いて仕方ないので、「小さきはあへなむと、朝廷も許させ給ひしぞかし」ということで、その子たちは大宰府に同行できたそうです。

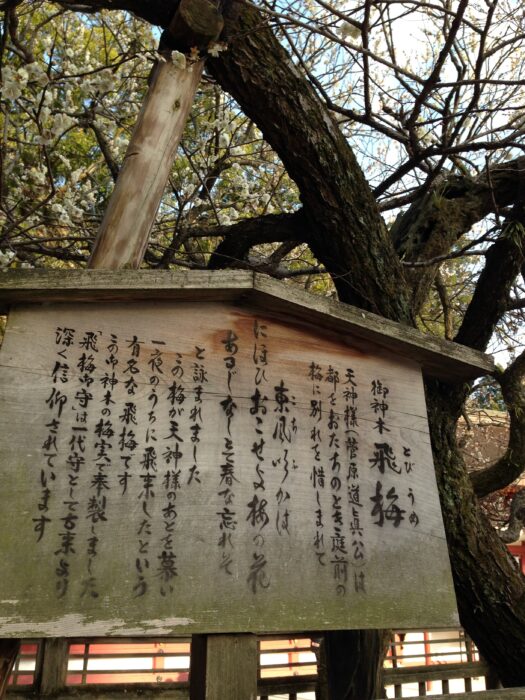

道真の邸宅には美しい梅の木があり、道真は大変かわいがっていました。

大宰府に向けて発つ前日、道真は歌を詠みます。

東風吹かば にほひをこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ

「東風(こち)」は春に吹く風です。

道真が大宰府に向けて出発したのは、昌泰4年(901年)の1月25日。暦の上では春ですが、梅が咲く日はまだまだ先のこと。

「春風が吹いたならば、その香りを私のもとまで送っておくれ、梅の花よ。主人の私がいないからといって、春を忘れてはいけないよ」と現代語訳します。

道真が去り、京の邸宅には梅の木が残されました。

そしてなんと、土からメリメリ…と根っこが抜け、一夜のうちに梅の木は主を追って大宰府へと空を飛んでいきます。

そして太宰府天満宮に根付き、毎年真っ先に花を咲かせるようになったという「飛梅伝説」を残しました。

パワースポットとしての魅力

境内の見どころ

菅原道真が本殿合祀された由緒は不明とのことですが、主祭神、相殿併せて5柱の神様をお祀りしていることから、根津神社の御神徳は広大無辺!

厄除け、除災招福、心願成就、家内安全、病気平癒、延命長寿、五穀豊穣、安産、学業成就、縁結び、商売繁盛、殖産興業等にご利益があるとされています。

江戸時代の建築美を堪能できる権現造りの本殿、朱塗りの美しい楼門は必見です。

また、かざぐるまの向こうには乙女稲荷神社があり、千本鳥居の神秘性に多くの外国人観光客が魅せられているようでした。

御祭神は倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)という五穀豊穣の神ですが、女神でもあることから縁結びの御利益もあるそうです。

鳥居の下をくぐると厄除けになるそうなので、都心にあるとは思えない静寂さを味わいつつ、ご神木のパワーを感じながら歩いていただくことをお勧めします。

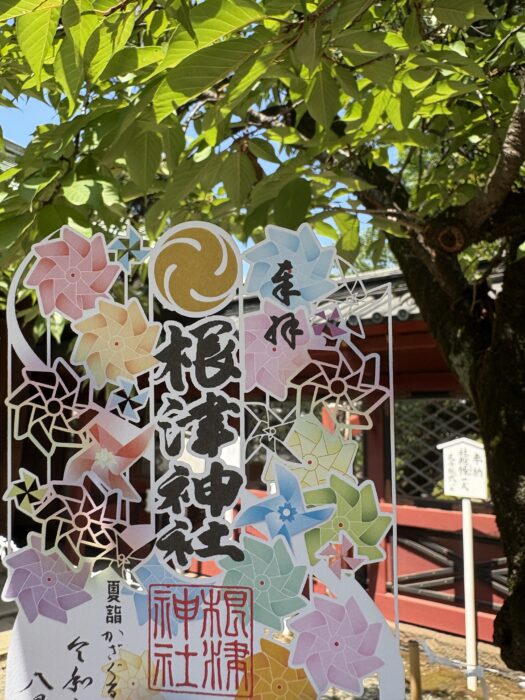

御朱印の拝受

シンプルで力強い墨書きの御朱印ですが、書置きなので御朱印帳に直接書いていただくことはできません。

また、季節や行事に合わせて特別な御朱印をいただけることもあります。

今回私は、かざぐるま祭りにちなんだ切り絵の御朱印をいただくことができました。

なくなり次第終了となりますので、お早めにいただいてくださいね。

最後に

いかがでしたか?

東京十社に指定されている根津神社は、毎月開催される市や季節の祭などでにぎわい、地元の人に愛されています。

また、古典文学の世界と現代をつなぐ場所としての価値も高い神社です。

ぜひ、カフェ巡りと合わせて足を運んでみてくださいね。

ちなみに、御朱印について一つアドバイスさせていただくと、これからデビューする方は事前にお気に入りのものを購入しておくことをお勧めします!

私は京都のとある有名な寺院を訪れた時に、思い立って「御朱印デビュー」したのですが、そこで売られていた御朱印帳がとても地味でして…いっぱいになる前に別のものに買い替えてしまいました。

また、お寺と神社で御朱印帳を分けるべきか?という議論もよく耳にするのですが、私の御朱印帳は混ざってしまっています。

2冊持ち歩くのが面倒でつい…。

一般的には「大丈夫」という意見が多いようですが、可能であれば分けるのが無難なようです。

お寺によっては、混ざっていると御朱印を書くことをお断りされる場合もあるのだそうです。

私は今までそのような経験はありませんが、ご自身で判断なさってくださいね。

教え子にも御朱印を集めている生徒が多く、修学旅行に行った際は一緒に並んで御朱印をいただいたこともありました。

みんな事前にかわいい御朱印帳を購入していて、かわいいものが好きな私は(いいなあ…)と内心うらやましく思ったものでした。

日付が入るので旅の思い出にもなりますし、達筆な筆書きや美しいデザインは何度眺めても心が癒されます。

個人的におススメの柄の御朱印帳を見つけたので、ぜひ興味のある方は見てみてくださいね。

御朱印帳 おしゃれ 大判 《ネコポス送料無料 》 御朱印帳 納経帳 水玉ミモザ(ブラック/ミント/キナリ) 朱印帳 ご朱印帳 かわいい 御朱印 御朱印帖 朱印 ご朱印帖 ノート 和紙 可愛い 蛇腹 花柄

また、先述した太宰府天満宮・北野天満宮や、「日本三大怨霊」の一人でもある道真の伝説についても、また次回このブログでご紹介します!

追記:noteで【陰陽五行☯おみくじ】始めました!

このたび、noteの場をお借りして、【陰陽五行おみくじ】をお届けすることになりました。

🌙 陰陽おみくじ…月か日を選んで、心に響く古典の言葉を受け取ります

(新月の日)

🌳 五行おみくじ…木火土金水の中から選んで、心身のバランスを整えるアドバイスを受け取ります

(満月の日)

よろしければ、ぜひお気軽に直感で選び、おみくじをひいて心をゆるめてみてくださいね!

こちらをクリック↓

癒庵

コメント