今こそ古典を紐解こう

初めまして、元国語教師の癒庵【ゆあん】と申します。

この3月に長年勤めた教職を辞し、もともと好きだった中国や日本の古典をもう一度学び直し、記録したいと考えてこのブログを立ち上げました。

そして、現代に生きる”ちょっぴり疲れてしまっている人”へ、古の哲学者たちの知恵をお届けしたい。そして、少しでも癒すことのできる【庵】となりたいと思い、このペンネームにしました。

【庵】とは、「草木を結びなどして作った質素な小屋、小さな家。

僧や世捨て人の仮ずまいするもの」という意味です。

その昔、『方丈記』を書いた鴨長明や『徒然草』の兼好法師も、この【庵】に居を構え、隠居人という立場から世の中を俯瞰し、随筆を書きました。

私も、教職は辞しましたが、何らかの形で世の中のお役に立ちたい気持ちは変わりません。

今は図書館や巣立った子どもの部屋が私の【庵】となりました。

つたない文章かと思いますが、お読みいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

陰陽五行とは?私たちの身近な所にも

初めての今日は、私の大好きな「陰陽五行(おんようごぎょう)」のお話をしますね。

「陰陽五行説」という思想は、古代中国にその起源をさかのぼります。

「陰陽」とは「月🌙と太陽🌞」のことですね。

そして「五行」とは、自然界の基本的な五つの要素であり、互いに影響し合いながら循環し、万物をつかさどると考えられていました。

その五つの要素が「木🌳・火🔥・土🌱・金💎・水💧」です。

これは「もっかどこんすい」(もっかどごんすい)と読みます。

もともとは別ものであった「陰陽説」と「五行説」がいつのまにか結びついて、「陰陽五行説」が誕生しました。

古代中国では、漢方医学や方位学、気象学、占術、建築など、幅広い分野で用いられています。

特に、四柱推命や風水などの占術の世界では、個人の吉凶を占ったり、運勢を読んだりする時のエビデンスとして活用されたりしてきました。

また、日本の伝統文化においては、華道や茶道、武道などにも深く根付いています。

そして、普段は気づかないけれど、私たちの生活においても、この「陰陽五行」は静かに息づいているのです。

私は陰陽道や風水の専門家ではなく、占術やヒーリングの能力もありません。

ただ、現代において、本来は自然の中から生まれた私たちが先人の知恵をお借りすることで、もう少し心が軽くなって、生きやすくなるということがあるのではないかと考えました。

このブログでは、少しでも心が軽くなるような言葉を、旅好きな元教師である私から、皆さんにお届けしたいと思います。

1.「青春」はなぜ「青」いのか?

ここまで読んで、お気づきになった方もいらっしゃるかと思います!

「陰陽」(月と日)と「木火土金水」と足して並べ替えると…「月火水木金土日」になりますよね。

日本の曜日は、この「陰陽五行」から生まれたのです。

授業の教材を作っていて、これに初めて気づいた時の若かりし頃の自分の驚きぶりを思い出します。

でも、今の中国の曜日は数字で表されます。

「星期一」が月曜日、「星期二」が火曜日…そして、日曜日だけが「星期天」。

陰陽五行は中国が起源なのに、日本にだけ残っているのがおもしろいですね。

さて初日の今日は、「五行」から日本の文化に関わる「色」のお話をしていきたいと思います。

思春期真っただ中の若者時代を「青春」とか「アオハル」とか言いますが、なぜ「青」いのでしょう?私の青春時代、そんなことを考えもしませんでした。

高校教師になって、授業で漢文や日本の古典を教えるようになった時に詳しく調べてみて、分かったことがあります。

まさに「陰陽五行」に由来していたのです。

「五行」とは、森羅万象のすべてを5つのエレメントで説明する考え方です。

まずは方角を見てみましょう。

「東西南北」では1つ要素が足りませんよね。

これも勉強して知ったのですが、5番目の方角というのが「中央」です。

それから季節も「春夏秋冬」で4つですが、5番目の要素は「土用」なのです。

うなぎを食べる、あの「土用の丑の日」や、穏やかな海に突発的に発生する大波=「土用波」とはここから来ています。

といっても、5番目の季節ということではなく、春夏秋冬のそれぞれの移り変わりの時期を「土用」とカウントするようです。

これらの組み合わせを表にしてみました。

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |

| 方角 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| 色 | 青 | 赤(朱) | 黄 | 白 | 黒(玄) |

| 季節 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |

お気づきですね?

【木】の要素が表す方角は東、色は青、季節は春…

並べてみると、「青春」という言葉が浮かび上がってきました。

人生の初期、思春期を指す「青春」。

そして青年期を「朱夏」、壮年期を「白秋」、老年期を「玄冬」と表します。

詩人・北原白秋のペンネームはこれに由来します。

2.「方角」と「色」の関係とは?

では次に、方角と色の関係性を見ていきましょう。

皆さんは「四神」(しじん)をご存じでしょうか?

「青龍」「朱雀」「白虎」「玄武」という伝説上の神で、それぞれ東、南、西、北の方角を守ると伝えられています。

平安京において、大内裏の外郭十二門のうち最も重要だとされていた「朱雀門」は、まさに南を守っていました。

芥川龍之介の小説で、高校1年生の教科書に必ず載っている『羅生門』にも出てきますね。

朱雀門と羅城門をつなぐ「朱雀大路」=平安京のメインストリートから人の姿が消えた…

つまり、それほど平安末期の都が廃れていたことが分かる、という設定です。

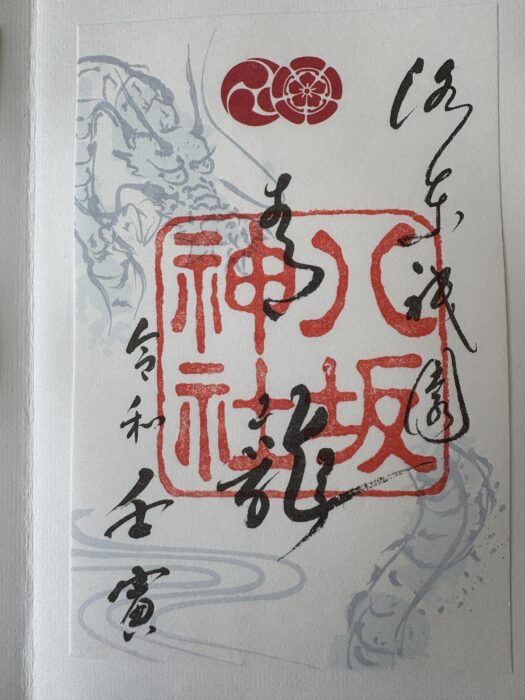

数年前に八坂神社で御朱印をいただいたところ、「青龍」の絵が描かれていました。

(参拝客が多い神社は、御朱印が書置きであることが多いです)

八坂神社は京都の東にあり、本殿の下に青龍が棲むという伝説があるのだそうです。

毎回満員御礼になるほど人気の大相撲。

土俵の上には四色の房が下がっています。

東に青、南に赤、西に白、北に黒。

それぞれの神がこの方角を守り、土俵を清め、力士の安全と五穀豊穣を祈る意味が込められているのだそうです。

日本の歴史をさかのぼると、幕末の戊辰戦争の際、会津藩で結成された部隊の悲劇も思い出されます。よく知られているのは「白虎隊」ですが、ほかに青龍隊、朱雀隊、玄武隊も存在しました。

あっ、「四神」だと「五」にあと一つ足りないですね?ご安心ください、中央を守る「黄龍」という神がいるそうです。

こんな風に、普段は気づかないけれど、私たちの生活の中には「陰陽五行説」が息づいていることが分かります。

今日は「おめでたい日」

このブログのページをなぜ今日(2025年7月12日)に立ち上げたか。それは、この日が「一粒万倍日」「天恩日」「大明日」「母倉日」「大安」という、5つの吉日が重なるおめでたい日だからです。

特に「一粒万倍日」は、「一粒の籾(もみ)を撒けば万倍にも実り、立派な稲穂になる」という縁起のいい吉日です。

この日に財布を新しくすると金運が上がる、なんてよく聞きますよね。実はこの日に始めたことは、将来大きく実を結ぶともいわれており、大きく発展させたい物事や、人生において重要なことを始めるのに最適な日なんです。

自分自身の成長につながるような習い事やスキルアップのための学び、趣味など、新しいことに挑戦をしたりスタートさせるならこの日がベスト!

ずっと自分がこれからのセカンドライフで何をしたいのか、決めきれなくて右往左往。いろいろなことに手を出しては挫折していたのです。

そして毎日AIに相談。

その会話のやり取りの中で、自分がやりたいことを決めた今日が「天恩日」(てんおんにち)という、「暦注の吉日のひとつで、天からの恩恵を受ける日」であったことは運命でしょうか。

教師としての経歴やスキルはもう関係ありません。自分の学びが誰かのためになったら、こんなに嬉しいことはありません。

これから少しずつ書いていきますので、読んでいただけたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

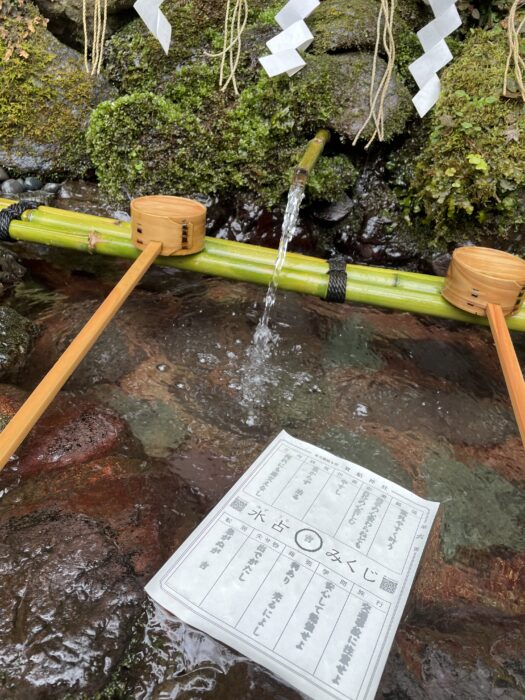

追記:noteで陰陽五行☯おみくじを始めました

このたび、noteの場をお借りして、【陰陽五行おみくじ】をお届けすることになりました。

🌙 陰陽おみくじ…月か日を選んで、心に響く古典の言葉を受け取ります

(新月の日)

🌳 五行おみくじ…木火土金水の中から選んで、心身のバランスを整えるアドバイスを受け取ります

(満月の日)

よろしければ、ぜひお気軽に直感で選び、おみくじをひいて心をゆるめてみてくださいね!

こちらをクリック↓

癒庵

コメント